お知らせ

【CANVAS NEWS】2025年4・5月号

2025年4・5月号 誌面

社会課題の解決に向き合うNPO メールインタビュー全文

アウトリーチよどがわ 前 直樹さん

- 1.2023年から活動されていると伺いました。団体結成に至ったきっかけを教えてください。

2022年8月16日、西淡路で野宿をしていた65歳の男性が飲酒運転の車にひき逃げされ、死亡するという事件が発生しました。 この事件の被害者とかかわりがあり、西成区で野宿者支援を行っていたアウトリーチよどがわ代表が、事件を契機に自分が住む淀川区や東淀川区周辺で野宿している方々に対して何かできないかと考え、地域のフードバンクや大阪ボランティア協会で仲間を集めて始めました。 私自身は、『ゆるボラ』で仲間を集めに来たメンバーの思いに共感し、団体に参加しました。メンバーの多くは大阪ボランティア協会で知り合った仲間です。

現在、ホームレスの方々は大阪市中心部や西成区に集中しており、民間団体も主に北区や西成区で活動している印象があります。また、行政や関係機関によるホームレス自立支援事業(あいりんシェルター、ケアセンター、西成労働福祉センター、大阪社会医療センター附属病院の無料低額診療事業など)は、主に西成区に集まっています。

ホームレス状態の方々の中には、生活に困っていても自ら助けを求めることができない方もいます。また、この地域ではホームレス問題に特化した支援が少なく、相談する際に心理的にも距離的にもハードルを感じている方々が多いことがわかりました。そのような方々に対して「来てください、相談にのります。」という姿勢ではなく、こちらから毎月の定期的な訪問やコミュニケーションを通じて、必要な時に必要な支援を行うことが重要だと考えました。こうしたアウトリーチ活動を通じて、当事者と共に歩み始め、伴走型支援を続けることを決意し、活動を開始しました。

2.活動は何名で行っているのですか?

5人で活動を行っています。月1の昼回り活動に興味を持った方がボランティアで参加してくださったこともあります。しかしその後、会員となって定着した人がいないため、個別対象者支援を行っている人が増えないのが課題です。

3.活動頻度はどれくらいなのでしょうか。

主な活動は巡回活動と個別支援活動の2種類あります。

~巡回活動~

・毎月第一土曜日 淀川河川敷以外のエリアの夜回り

・毎月第三日曜日 淀川河川敷エリアの昼回り

・月1回 活動内容についてのミーティング

~個別支援活動~

・月2回程度 路上から居宅へ移行された方の訪問

・その他生活保護申請の同行や相談等、状況に応じた臨機応変な対応

※生活保護申請においては、対象者の希望がある時点で都度対応しているのが現状です。行政支援同行となると支 援は入居先探しから各種手続きを経て生活が安定するまで多岐にわたります。そのため、1日だけの支援ではなく2〜3週間の集中的な活動になります。

4.活動して良かったと思える、または印象に残っているエピソードを教えていただきたいです。

端的に言うと「信頼していただけたんだ」と行動から見える瞬間です。そんな方に出会えたことが一番印象に残っています。 現在私はもう一人のメンバーとペアを組み、対象者の個別支援を行っています。その方は初めての訪問から1年は声かけに応答すらない状況でした。その後、テント越しに応答していただけるようになりました。現在では生活保護を受けることを選択され、居宅に移って生活をされています。居宅への移行支援の間は当事者が主体となるため、ご本人の努力の結果勝ち得た環境です。私たちが何かをしたわけでもなく、大きな壁を超えようとされる方を横で見守ることしかできませんでした。

そんな当事者の方の心の変化に関われたことは、本当に貴重な経験であったと思います。何もしていない私に対して言葉では伝えきれないほどの「ありがとう」の思いを話してくださったこともあります。信頼していただけたことが、活動して良かったと思える瞬間です。

5.活動される中で、特に大切にされている点について教えてください。

対象者の方と接する際には、相手を尊重し、押し付けないことを意識しています。まず、対象者との信頼関係を築くことが最も重要だと考えています。その方の人生や考え方、現在の暮らしを理解し、否定することなくお話を伺います。問題があった場合でも、必ずしも全てをお話しいただけるわけではないため、表面的な問題だけで判断することはできません。信頼関係を築くことで、隠れている問題に気づき、理解することができると考えています。 そのため、ご本人の自主性を尊重しながら支援を行っています。

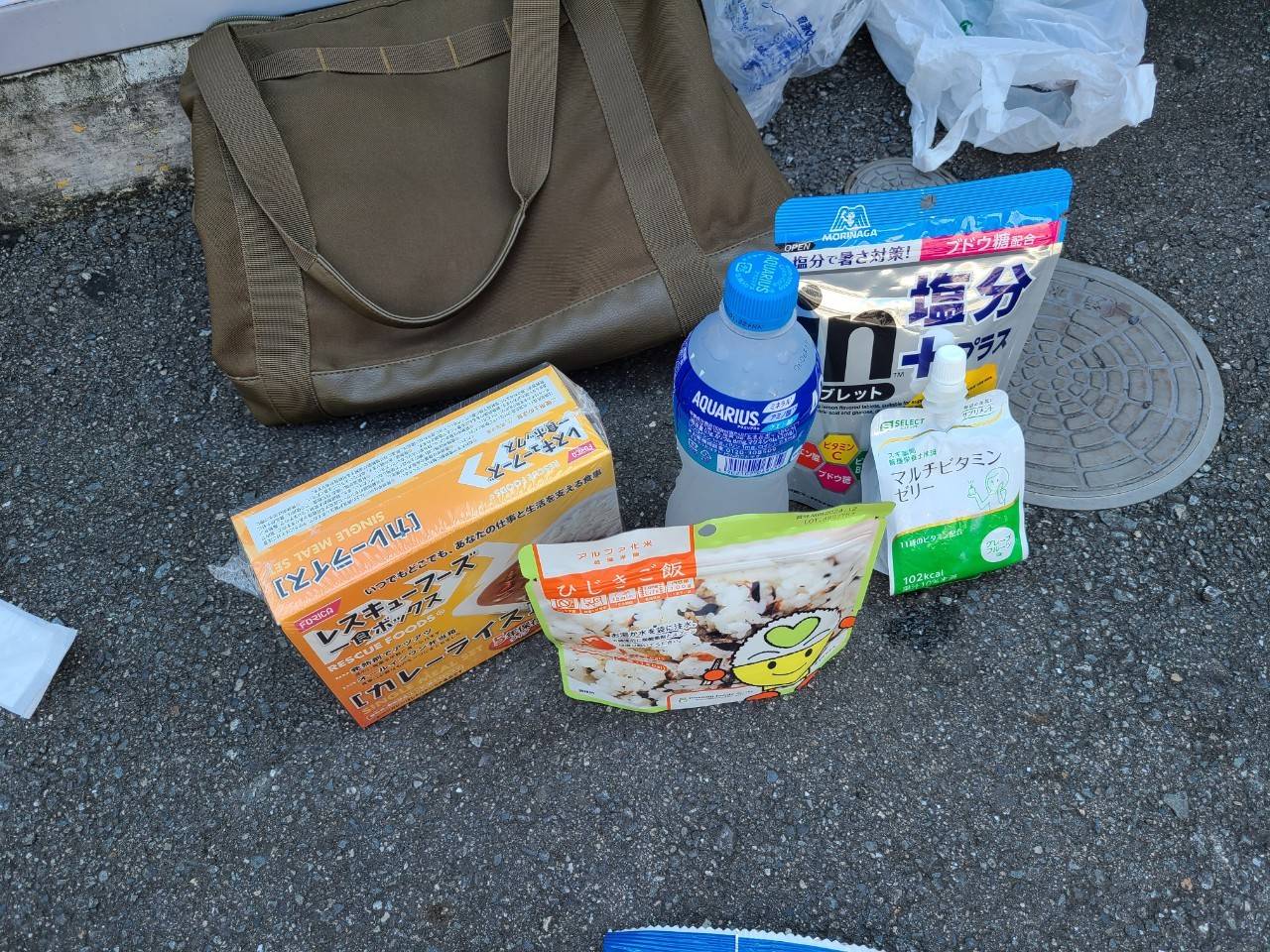

6.物資を寄付する方法を教えてください。

寄贈いただくことは大変うれしく思います。ただし、当団体は物資の保管場所などのスペースに限りがある関係のため、事前にご連絡・ご相談くだされば幸いです。ご連絡はインスタのDMやメールから受付を行っています。

7.Instagramに書かれていた、課題についての質問です。活動をされる中で、「利用できるシェルタ ーが近くにない」「身分証を持っていない人の入居が困難である」などの課題は、活動を開始されてから少しでも進んだと感じる点はあるでしょうか?

当団体ではシェルター確保までは出来ていないのが現状です。緊急の場合は、他の地区のシェルターや救護施設の利用など少ない選択肢の中で、出来る限りの支援を行っています。しかし、大声を出してしまう方や車椅子の方はシェルターや救護施設の利用を断られてしまうこともあります。身分証明書のない方でも、数週間から数か月の時間をかけることができれば、その後の生活に対する選択肢が増えます。そのことは、設立以降の活動の中で見えてきました。しかし、その期間をどう過ごすのか?それが現在の課題の一つになっています。

7.今後の展望についてお聞かせください。

私たち団体はまだまだ小さな団体です。対象者の把握のために調査活動も行っておりますが、出会えていない方もいると思います。出来る限りの調査を行い一人でも多くの野宿生活者と信頼関係を気づく努力を続けます。また、相談場所やシェルターのような拠点(事務所のような場所)がないのも課題です。 拠点ができることで、居宅移行した方の居場所になる可能性もあります。現在、居宅移行した方の訪問活動は行っていますが、孤立されている方も多くいらっしゃいます。そのような方の次の人生の居場所作りのきっかけもお手伝い出来たらと思います。

NPO法人 CATS WELCARE 川越 里佳さん

1.活動を始められたきっかけを教えてください。

もともと動物が好きで、いろいろな形でボランティア活動を続けていました。そんな中で不幸な野良猫をなくすためのTNR活動を知りました。TNRは野良猫を捕獲し(Trap)、避妊去勢手術(Neuter)を実施後、地域に戻して(Return)終生お世話をしながら見守る活動で、次の世代の誕生を無くすことで野良猫を減らしていきます。とても大切な活動ですが、小さな子猫やとても人なれした子など人との暮らしを受け入れられる可能性のある子たちは、厳しい屋外に帰すのがかわいそうだと感じる事例がたくさんありました。この経験からこういう子たちが安全安心に暮らせる環境を提供するための保護施設の設立を決意しました。

2.保護ねこ活動をする団体は多くありますが、貴団体の特徴的なところを教えてください。

多くの動物は人の身勝手な行動の被害者であるため、動物保護活動に携わる団体は関係する人々に厳しい目を向けがちです。しかし、猫にも人にもそれぞれに事情があります。私たちはもちろん猫ファーストですが、関わる人たちのお考えや環境についてもできるだけ耳を傾け、猫だけでなく人にも優しい組織でありたいと思っています。それがひいては猫のしあわせにもつながっていくと考えます。そういう意味で「ねこのしあわせのために ひとのしあわせのために」という理念を掲げています。猫を介して人もしあわせにすることを目標としています。

- 3.年間どのくらいの数の猫を団体で保護されているのですか?そのうち、里親が見つかる子はどのくらいいますか?

年により多寡はありますが、保護、譲渡ともに年間100頭前後です。

4.ねこの保護はどのように行っているのでしょうか。気を付けていることがあれば教えてください。また、「地域で見かけた猫を保護してほしい」などという相談が入った場合、どのように対応されていますか?スペースに限りがあるはあると思いますが、どのような判断で猫を保護されているのでしょうか。

保護は外部から保護依頼に基づき、状況を精査したうえで決定します。基本的に私たちが手を差し伸べないと生きていくのが難しい子、人のことを信頼し人のそばにいることに苦痛を感じない子を対象としています。具体的には飼育放棄された子、多頭飼育崩壊など劣悪な環境で健全な暮らしが送れていない子、人を恐れることをまだ知らない子猫などです。まれにとても人なれした野良猫(成猫)もいますが、だからといって自由に生きてきた子が人と暮らす=生涯狭い空間に閉じ込められて生きることを喜ぶかどうかは難しい問題です。厳しい環境で暮らしているのがかわいそうだから保護した方がよいというのは人の勝手なエゴかもしれません。ましてや地域でエサをあげてきたが近所の方に苦情を言われるようになった、続けるのが難しくなってきたなどは人の都合でしかありません。これらの依頼は個々の猫および地域での状況を鑑みて判断しています。空きスペースのないことが多いため、保護依頼者には2~3か月の間依頼者自身でその子の見守り、お世話などの協力をお願いすることも多いです。

5.保護された動物というのは人間に対して不信感があると聞きます。人間に対する不信感を取り除いてから里親に譲渡するのだと思いますが、どのようなことをされているのでしょうか?また、里親の2週間のトライアルで違うと思ったら返すこともできる、とホームページにありましたが、どのくらいの割合で帰ってくるのでしょうか?

不信感のある子、ない子、いろいろですが、保護を検討する段階で人に対する信頼度はある程度鑑みて決定しています。もちろん全く人を信用していないが生育環境が劣悪で保護せざるを得ない子もいます。不信感を取り除くのは人と同じで誠意と愛情をもって時間をかけて関わることしかありません。預かりボランティアさんのお宅やシェルターで、個々の猫の状況を共有しながらお世話を介して信頼を得られるよう努力しています。シェルターなのか預かりさん宅なのか、はたまた他の猫と一緒に過ごさせるのか、ケージや個室で様子を見るのかなどは状態を見て随時検討しています。トライアルで飼育継続が難しいと判断された場合(これは里親さんが判断する場合も我々が判断する場合もあります)、猫は施設に戻ります。実際に帰ってくる割合は2-3%くらいです。

6.今後の活動の展望を教えていただければと思います。

より多くの子を助けるためには、より多くの里親さんを見つける必要があります。広報活動に力を入れるとともに、譲渡対象を広げるにはどうすればよいか考えています。例えば多くの保護団体では高齢者は譲渡対象外としていますが、高齢化社会の現状を考えれば高齢者への譲渡も積極的に推進すべきです。高齢者に猫を譲渡することは、孤独になりがちな高齢者を支援することにもなります。譲渡をためらう理由は何なのか、それを回避するためにはどういう条件を提示するか、どのようにサポートすればよいかなどプロジェクトチームを作って検討、推進中です。

保護・譲渡だけでは不幸な猫はなくせません。野良猫を減らすためのTNR活動、飼育放棄や野良猫忌避を無くすため、命あるもの、弱い者を等しく受け入れ愛する気持ちをはぐくみ、庇護者のいない猫たちの現状を知ってもらう啓蒙活動も大切だと思っています。今後この分野の活動も推進する必要があると考えています。

世の中は不穏な空気が色濃く、将来の見通しも不透明です。そんな中で身近なものに愛情を注ぎ、癒しを得ることは人のしあわせにつながります。動物と触れ合うことで得られる温かさを多くの方に知って頂ければと思います。

寄付・寄贈する

寄付・寄贈する 寄付する

寄付する 会員になる

会員になる