あらゆる人の参加を実現する

「インクルーシブボランティア」

のコーディネーション

Inclusive Volunteer Cordination

大阪ボランティア協会では、全国のボランティアコーディネーターや

地域のボランティアリーダーとともに、共生社会実現に向けて、

誰もがボランティア活動に参加しやすくなるための環境づくりを進めています。

事例検討などを踏まえた理論整理から始め、現場のボランティアコーディネーターやNPOや地域活動のリーダーが実際の活動現場で参考にできる実践的なハンドブックの作成や、さまざまなかたちでの研修を実施しています。

2026年2月7日(土)、京都で初の研究集会を開催!

一部オンライン参加もOK!詳しくはこちらをクリック!

「インクルーシブボランティア」とは

年齢や国籍、病気、障害の有無等にかかわらず、活動したい誰もが合理的配慮のもと、その人にあった多様な形での参加ができる、そんなボランティアを私たちは「インクルーシブボランティア」と呼んでいます。

今、私たちが暮らす日本では、あらゆる人が、お互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる地域社会(地域共生社会)の実現を目指しています。そこでは、どんな人も受け入れられ、包摂される社会、すなわち、「インクルーシブな社会(ソーシャルインクルージョン)」が土台の考え方となっています。

「インクルーシブボランティア」は、この「ソーシャルインクルージョン(社会的包摂)」の考え方をもとに、大阪ボランティア協会で考案した造語です。

誰もが社会参加し、支え合いながら共に生きていく社会、「地域共生社会」を実現していくために欠かせない「インクルーシブ」という考え方をボランティアにあてはめています。

中でも、コミュニケーションに難しさがあったり、生きづらさを抱えた人たちが活動につながりにくいという現場のコーディネーターの声を受け、まずはそこから取り組むことにしました。

(参考)障害者差別解消法の改正による「合理的配慮」の義務化について

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」では、行政機関等及び事業者に対し、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて、「共生社会」を実現することを目指しています。

令和3年には障害者差別解消法が改正され、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化され、令和6 年4月から、改正法が施行されます。この法律における「事業者」とは、商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同じサービス等を反復継続する意思をもって行う者となります。個人事業主やボランティア活動をするグループなども「事業者」に含まれます。

「インクルーシブボランティア」の

環境づくりに向けた協会のあゆみ

インクルーシブボランティア研究会の開催

(2015~2020年度)

~大阪市福祉ボランティアコーディネーション事業として実施~

2015年度から2020年度まで、研究者・中間支援団体・当事者団体と共に「インクルーシブボランティア研究会」を立ち上げ、「まずは、徹底的に当事者の立場で考える」ことを大切にしながら、事例検討や現場視察などを踏まえて事例研究に取り組みました。

企画チームによる取り組み(2022~2024年度)

~大阪府福祉基金地域福祉推進助成事業として実施~

2022年度からは、大阪府福祉基金地域福祉推進助成金を活用し、より実践的に「インクルーシブボランティア」のコーディネーションモデルを構築するため、現場視察や当事者インタビュー、ボランティアコーディネーターやボランティア・市民活動団体のリーダーと事例検討ワークショップを行って、ハンドブック作成や研修プログラム開発を行いました。

研修会・ワークショップの開催(2017年度~)

広く参加者を募集し、講義と事例検討を通じてインクルーシブボランティアについて考える研修会を開催しています。ボランティアセンターや市民活動センター、大学ボランティアセンターなどの中間支援、受け入れ施設や団体、地域活動やボランティア団体のリーダーなど、対象者別の研修を実施しています。

学会での発表および論文執筆・研究助成事業など

学会発表、論文などでその成果を広く社会に発信するとともに、研究助成金を取得し、多様な研究者、実践者とこのテーマについて深く議論し、研究結果を実践につなげる取り組みを行っています。

日本社会福祉学会第65回秋季大会にてポスター発表

人との関係性が困難なボランティア活動をめぐる参加促進・阻害要因― 「インクルーシブボランティア研究会」の中間まとめから―

日本福祉教育・ボランティア学習学会第23回長野大会in信州うえだにてポスター発表

日本福祉教育・ボランティア学習学会第30 回とうきょう大会にて課題別研究の分科会の企画・運営

インクルーシブボランティアのコーディネーション

啓発パンフレット(2023年3月31日発行)

人との関係づくりやコミュニケーションに難しさがある人、生きづらさを感じる人も、その人らしさや特技を活かしながらボランティア活動できるようなコーディネーションについて、現場の声を集め、企画メンバーが「これは大事やなぁ」と話し合ったことをまとめました。

※2022(令和4)年度大阪府福祉基金地域福祉振興助成金事業の一環で作成しました。

インクルーシブボランティアコーディネーション

実践者のためのハンドブック(2024年3月31日発行)

現場のボランティアコーディネーターやボランティア・市民活動団体のリーダーが実践的に活用できるよう、コーディネーターと共に事例検討したものに、精神保健や臨床心理の専門家の視点を交えて作成しました。誰もが参加できるボランティア活動の環境づくりのために必要不可欠なボランティアコーディネーションの視点や対応のポイントについて、コーディネーター自身の心理的安全性を守ることも大切にしながらまとめています。

※2023(令和5)年度大阪府福祉基金地域福祉振興助成金事業の一環で作成しました。

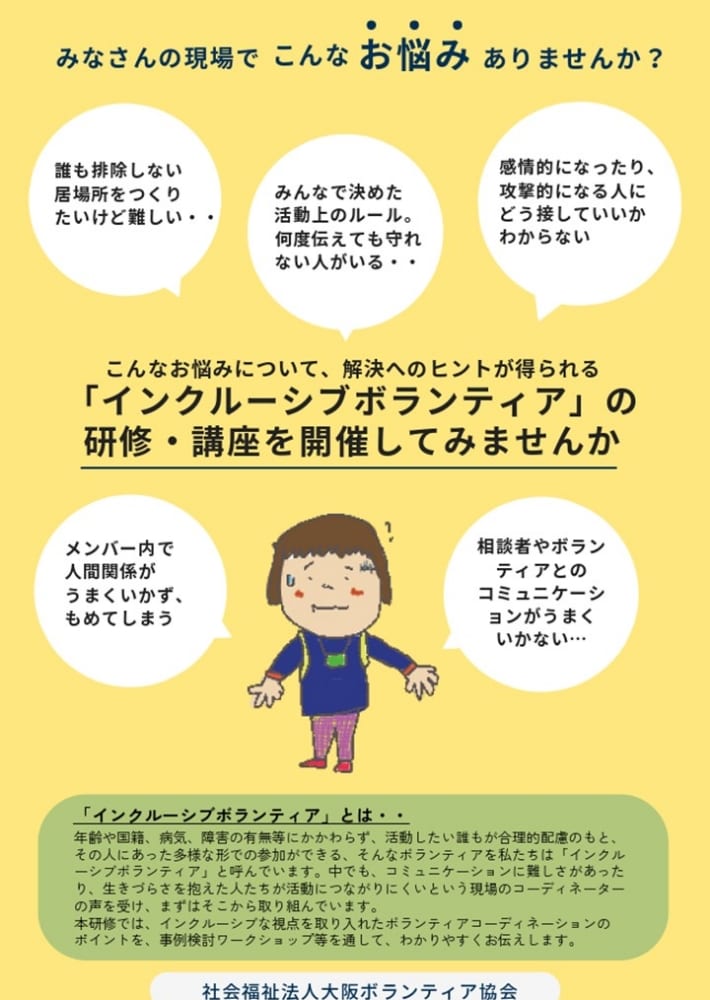

インクルーシブボランティアコーディネーション

コーディネーター向けモデル研修メニューパンフレット

(2025年3月31日発行)

ボランティアコーディネーションの基礎、特性に応じた対応のポイントやコミュニケーション、メンタルケアについてなど、現場のボランティアコーディネータ―やボランティア・市民活動団体のリーダーが「インクルーシブボランティア」の現場づくりに取り組むために必要な知識やスキルを伝える研修の実施方法を提案するパンフレットを作成しました。

※2024(令和6)年度大阪府福祉基金地域福祉振興助成金事業の一環で作成しました。

インクルーシブボランティアの

コーディネーター研修講師派遣について

大阪ボランティア協会では、現場のボランティアコーディネーターや地域活動やボランティアグループのリーダーなどにモニターになっていただいてパイロット研修を重ね、それぞれの現場で参考にしてもらえる研修プログラムを組み立てました。

専門職としてコーディネーションを行なう中間支援組織やボランティア受け入れ施設、NPOのスタッフ向け、生活支援コーディネーターや重層的支援体制整備の担当ワーカー向け、地域のボランティア向けなど、さまざまなコーディネーターに「インクルーシブボランティア」のコーディネーションについて学んでもらえる内容のぺーシックな研修と、心理や精神保健の専門家と一緒に開発した、現場で使えるコミュニケーションスキルや相談対応のポイント、コーディネーターのメンタルヘルスにも着目した研修プログラムも提供できます。

テキストとしては、「インクルーシブボランティアのコーディネーションハンドブックを活用し、お気軽にご相談ください。

対象者別の基礎研修

ボランティアセンター、市民活動センターなど中間支援組織のコーディネーター、生涯学習(社会教育)関係者や行政職員向け

相談対応やプログラム開発、活動者や受け入れ先へのフォローアップなどを、事例検討や現場の悩みを持ち寄るワークショップを通じて考えます。

タイトル例

- 活動の場につなげにくいボランティア活動相談への対応のコツ

- 生きづらさを抱える人からのボランティア活動相談の対応の

ポイント

施設・団体のボランティア受け入れ担当スタッフ向け

多様な人たちが参加できる環境をつくり、活動の継続をサポートできるために必要な準備や、ひとりひとりの強みを生かせるボランティアマネジメント、ボランティア同士のチームワークを促す際のポイントについて考えます。

タイトル例

- ひとりひとりの個性を生かすボランティアプログラム開発の

ポイント - 「違い」を「価値」に変える、社会参加支援のコツ

生活支援コーディネーター重層的支援体制整備事業担当者向け

誰もが地域で居場所と役割をもち、安心して暮らせる「参加支援」に必要な視点やプログラムづくりのコツを学びます。また、本人への相談対応に加え、排除しない環境づくりのための、地域への働きかけについてもお伝えします。

タイトル例

- 誰もが地域で居場所と出番をもてる「参加支援」を実現するためのコーディネーションとは

- ひとりひとりの強みを生かした地域とのつながりづくり

ボランティアグループ、地域活動のリーダーやメンバー

団体支援・地域支援をしている専門職向け

地域のボランティア団体や地区社協、地域住民組織などでは、さまざまな立場の市民が関わります。お互いに気持ちよく活動できるようなコミュニケーションのコツや、新たな担い手が参加しやすく、活動を継続してもらえる安心・安全な活動の環境づくりについて学びます。

タイトル例

- 仲間同士のコミュニケーショントラブルをなくそう

- 新たな担い手が増えるために必要な環境の場づくり

参加者の声

- 特性のない人なんていない。だから一緒にやっていておもしろいと思えました。

- 攻撃的なメンバーがいて困っていたが、相手の捉え方や接し方の参考になりました。

- ボランティア、施設の職員、利用者にとって意義のある受け入れについて考えることができました。

- 発達特性を理解した上での活動支援のポイントが生かせそうです。

- 相談者の問題とせず、周囲の環境づくりの視点をもつことで、受け入れ団体へのアドバイスや関わり方が変わることを学べました。

- ボランティアコーディネーションの基礎と事例紹介で、具体的に理解が深まりました。

- その人の強み見つけて、活動できる場を一緒に探していくことが大事なんですね。

- 役割を持って地域につながることで、本人のモチベーションにつながると感じました。

心理・精神保健の専門家による研修

上記の基礎研修と併せて企画していただくと効果的です。神経発達症や精神疾患、精神障

害等に関する基礎知識に加え、コーディネーター自身のメンタルヘルスや相談者との距離

のとり方などについて学べる内容になっています。

-

コミュニケーションスキル

メンバー同士の人間関係がうまくいかない、伝えたいことがうまく伝えられないという場面において、コーディネーターが知っておきたいコミュニケーションの方法や考え方を学びます。

アサーティブコミュニケーションのトレーナーによるロールプレイをとり入れた研修の実施も可能です。 -

発達障害の特性と

対応のポイントコーディネーターとして知っておきたい発達特性の捉え方について学びます。コーディネーター自身の発達特性について向き合うワークショップの実施も可能です。

ひとりひとりの特性に応じて活動をサポートする時に押さえておきたいポイントを専門家から説明します。 -

精神障害の理解と

対応のポイント精神保健の専門家から、メンタルヘルスにおける知っておきたい特性のとらえ方や活動をサポートする時に押さえておきたいポイントを説明します。

相談者との距離のとり方や、相談者のことをより深く理解するための面談技法などについて、ロールプレイをとり入れた研修の実施も可能です。

講師の紹介

岩本 裕子(関西国際大学講師)

担当:

インクルーシブボランティアとコーディネーションの基礎(主に中間支援

南多 恵子(関西福祉科学大学准教授)

担当:

インクルーシブボランティアとコーディネーションの基礎(主に受け入れ型)

青山 織衣(大阪ボランティア協会)

担当:

インクルーシブボランティアとコーディネーションの基礎、傾聴などのコミュニケーションスキル

谷水 美香(ヒューマントータルバランスサポートりんと)

担当:

アサーティブコミュニケーション

広野 ゆい(NPO法人DDAC)

担当:

発達特性の理解と対応のポイント

村上 貴栄(兵庫大学 講師)

担当:

精神障害の理解と対応のポイント

寄付・寄贈する

寄付・寄贈する 寄付する

寄付する 会員になる

会員になる